最近チラホラ見るようになったリメッシュワークフローを、On Mars 3D氏が解説した「Why Pro 3D Artists Are Switching to the Remesh Workflow? 」がYoutubeチャンネルで公開されました。

最近増えているらしい?Blenderのモディファイアを活用したリメッシュワークフローの紹介動画です。

Why Pro 3D Artists Are Switching to the Remesh Workflow?

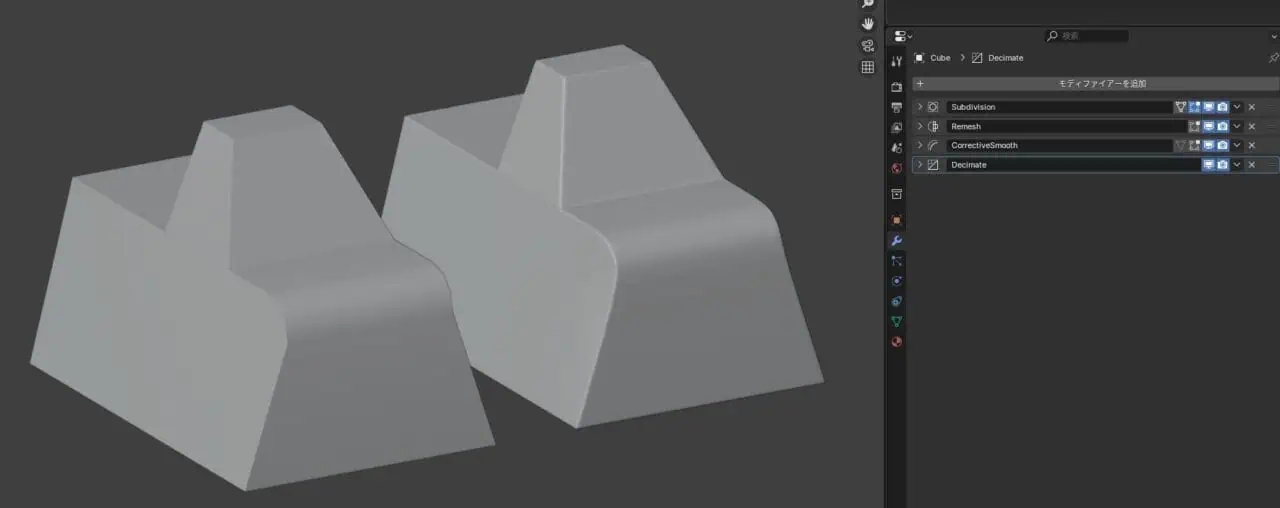

このビデオでは、2つのパワフルなBlenderワークフローを紹介します: Sub-D(サブディビジョンモデリング)とRemeshワークフローです。 どちらの方法にも長所と短所がありますが、次のプロジェクトではどちらを使うべきでしょうか?

それぞれのアプローチの長所と短所を分解し、ハードサーフェスモデリングのためにRemeshワークフローを設定する方法を紹介し、きれいなトポロジーと有機的な形状のためにSub-Dが依然として王様である理由を説明します。 さらに、それぞれの方法をどのような場合に使用し、どのように効率を最大化するかについて、実践的なヒントを共有します。

ゲームアセット、小道具、ハイポリスカルプトなど、このガイドを読めば、どの手法が自分のプロジェクトに最も適しているか判断できるでしょう!

動画の要約

- イントロ

Remeshワークフローは、ローポリとハイポリの両方を1つのモデルから生成できる革新的な手法。

特にハードサーフェス向けで非常に効率的。「チートのよう」とも感じるほど。 - Sub-DとRemeshの3Dモデルの比較

従来のSub-D(サブディビジョン)ワークフローでは、ローポリとハイポリを別々に作る必要があり時間がかかる。

Remeshでは、ベースモデルから直接ハイポリを作成でき、作業の手間が減る。 - なぜRemeshを選ぶのか(概要)

Sub-Dは綺麗なトポロジが必要で手間がかかるが、Remeshはそこまで綺麗なトポロジを求められない。

Crease(クリース)指定とモディファイアを組み合わせることで、見た目にも優れたハイポリが作れる。 - 長所と短所

利点:

・1モデルでローポリとハイポリを同時に作成可能

・非破壊的なモディファイア活用

・トポロジを気にせず作れるため作業が早い - 欠点:

・非常に重い処理負荷(数千万ポリゴン)

・ソフトボディや有機的形状には向かない - AGLロングコルトのコンセプト紹介

今回の作例として「Vash the Stampede」の銃をベースにしたAGL Long Coltを使用。

銃身の構造など、アニメの設定も踏まえて制作している。 - Remeshワークフローの実践

実際の使用手順:ローポリモデルをコピー → クリース指定 → Remesh適用

クリースは「シャープエッジ選択+Shift+E」で設定 - Remeshモディファイアの設定

Remeshモディファイアは「ボクセルサイズ」でディテールを調整。

単位(cm/m)に注意。細かくするほど形状の再現度が上がるが、ポリゴン数も増える。 - Smooth Correctiveによる滑らか処理

Remesh後に角が潰れがちなので「Smooth Corrective(スムーズ補正)」モディファイアを使用。

RepeatやFactorなどで調整し、角を保持しながら滑らかに整える。 - Decimate(オプションのステップ)

必須ではないが、Decimate(デシメート)で不要なポリゴンを削減可能。

平坦な面ではポリ数を大幅に減らし、曲面のディテールは維持できる。 - ベイク時の注意点

Blender上での表示では多少の段差が見えることがあるが、Substance Painterでのベイクでは問題なし。

AOやノーマルマップの視認性向上のため、モデルは分散配置でベイク。 - モディファイアスタックのコピーで効率化

モディファイアの設定は複数モデルに一括コピー可能([Ctrl]+[L] → Modifier)。

ローポリの編集がそのままハイポリに反映され、効率が非常に高い。 - 非破壊ワークフローとしてのRemesh活用

非破壊ワークフローのため、あとからディテールを加えるのも容易。

低ポリを編集すれば自動的にリメッシュ側も更新される。 - SubD使用時の注意点

トポロジは三角形や四角形で構成されていればOK。ただしn-gon(多角形)は問題を起こしやすい。

SubD前に最低限の分割は行っておくべき。 - スケール調整と細部のRemeshテクニック

細部をRemeshでしっかり再現したい場合は、モデルを拡大 → Remesh → 縮小することでボクセル密度を稼ぐテクニックが使える。

高密度になるため、Decimateとの併用推奨。 - まとめ

RemeshはSubDの代わりではなく「補完的なワークフロー」。

特にゲーム用ハードサーフェス(武器など)に最適。

効率よく高品質なベイク結果が得られるので、現代のプロアーティストにとって非常に有効な手段。

モディファイア活用だからこそできるワークフローですね。ベイクを前提にしている場合はこの選択肢もアリですね。

ある程度マシンスペックも必要にはなります。

コメント